クリニックレター

2025.03.03

クリニックレター3月特別編 「大流行しているノロウイルスについて」

現在、全国的にノロウイルスが原因と考えられる嘔吐、下痢を伴う感染性胃腸炎が流行しています。当クリニックでもインフルエンザやコロナの患者さんはかなり少なくなりましたが、その代わり、嘔吐、下痢などの消化器症状を呈する患者さんが急増しています。ノロウイルスに関する情報は2024年3月のクリニックレターvol.88で配信しましたが、今回、猛威を振るっているノロウイルスについて再度解説させていただきます。

【ノロウイルスとは】

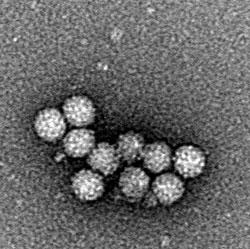

ノロウイルスは主に11月から2月にかけて胃腸炎を起こすと言われています。少量のウイルス(100個以下)でも発症し感染力のとても強いウイルスで、保育園や高齢者施設など集団生活の場では、感染がひろがり大規模な集団発生を起こしやすいと言われています。

政府広告オンライン(写真:顕微鏡で見たノロウイルス 写真提供:国立感染症研究所)

【ノロウイルスの特徴】

- 非常に感染力が強い:わずか10〜100個程度のウイルスでも感染が成立します。

- 環境中で長期間生存可能:乾燥や低温環境でも比較的長く生存するため、感染が広がりやすいです。

- 免疫がつきにくい:ノロウイルスには複数の型があり、一度感染しても再感染する可能性があります。

【主な症状】

症状の発症は通常急激です。数時間前までなんともなかったのに、急に症状に苦しまされることになります。

- 突然の嘔吐

- 下痢(水様性便)

- 腹痛や軽度の発熱

- 倦怠感や頭痛

通常、症状は1〜3日程度で自然に回復しますが、高齢者や乳幼児、基礎疾患を持つ方では脱水症状に注意が必要です。

【潜伏期間は?】

ノロウイルスの潜伏期間は通常24〜48時間(12〜72時間の範囲)です。つまり、ノロウイルスかも?と思った場合、ウイルスへの暴露のタイミングは症状の出始めた段階から1から2日程度遡る必要があるということです。例えば、夜中に突然下痢や吐き気などの症状が出た場合、夕食に何か悪いものを食べたかなと考えがちですが、実際には前日の夕食や昼食が原因だったり、前日会っていた友人からの感染だったりする場合があるということです。

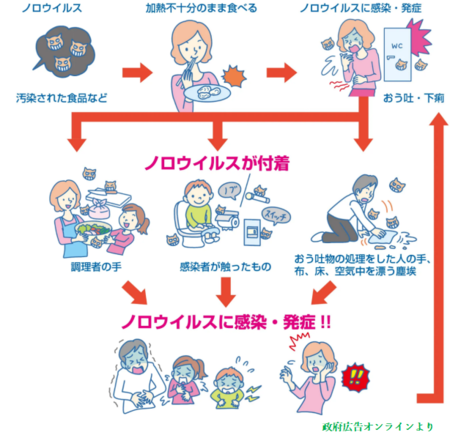

【感染経路】

ノロウイルスは以下のような経路で感染します。

- 経口感染:ウイルスに汚染された食品(生野菜や果物、生カキ)や水を摂取した場合。

- 接触感染:感染者の嘔吐物や便に触れた手で口や顔を触ることで感染。

- 飛沫感染:感染者の嘔吐物が飛散し、それを吸い込むことで感染。

【ノロウイルスの診断方法】

主に症状や流行状況をもとに診断され、検査を行う機会は少ないです。

- 便検査:便中のノロウイルス遺伝子をPCR検査などで検出します。

- 迅速抗原診断キット:簡易検査キットを用いてノロウイルスの有無を判定することもあります。ただ、抗原検査のキットは、糞便や肛門に綿棒を入れて直腸便を用いる検査方法なので、当クリニックでは実施していません。

【ノロウイルスに感染した場合】

・こまめに水分補給を行い、脱水症状を防ぎましょう。

・食事は消化の良いもの(おかゆ、うどんなど)を少しずつ摂取しましょう。

・症状が重い場合や、高齢者・乳幼児の感染では早めに医療機関を受診しましょう。

ノロウイルスは感染力が強いため、一人ひとりの予防意識が大切です。手洗いや食品の取り扱いに注意し、感染拡大を防ぎましょう。

【①予防法:アルコール消毒は効かない】

ノロウイルスはアルコールを含む一般的な消毒液では効果が低いため、塩素系消毒液や加熱による消毒を行います。特に冬の流行期には手洗いを徹底することが非常に重要です。残念ながらアルコールではウイルスは除去できません。このため、手洗いは石鹸と水を使用することが推奨されます

※ノロウイルスを不活化(感染力を失わせる)するためには加熱も有効です。加熱が必要な食品は中心部分を85℃~90℃で90秒間以上の加熱をしましょう。

【②予防法:トイレへのスマホ持ち込みに注意!!】

また、トイレにスマホを持ち込むことも感染の原因と言われています。トイレでスマホを使用し、その後、食事中にスマホを触っていませんか? 自分の前に感染者がトイレを使用していた場合、感染リスクが高まるおそれがあります。 スマホの表面にウイルスが付着する可能性がありますので、トイレでのスマホ利用は控え、スマホ自体もこまめにふき取ることが大事です。

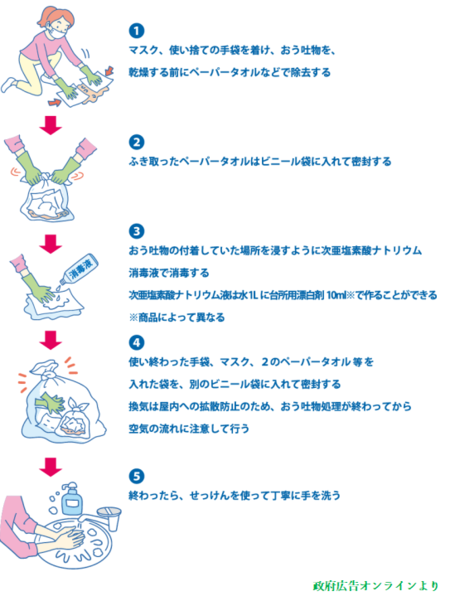

【おう吐物などの処理方法のポイント】

【注意すべき点】

乳幼児、高齢者や免疫の低下した方などは重症となることがあり、高齢者では吐物による窒息の原因となることもあります。また、ノロウイルスに感染した人は症状が治まっても1か月余り糞便などを通じてウイルスを排出し続けていることがあり、このことにも注意が必要です。少しでも危ないと思ったら受診して、ご相談をいただくようにお願いいたします。

ノロウイルスは感染力が強いため、一人ひとりの予防意識が大切です。手洗いや食品の取り扱いに注意し、感染拡大を防ぎましょう。